Por: Raúl Valencia Ruiz. (@v4l3nc14)

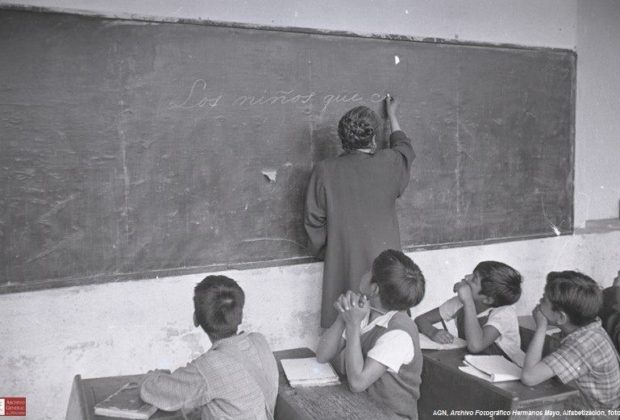

12 de septiembre de 2016.- Cuando niño, aprender a conducirme bajo los preceptos de la doctrina católica era la razón por la que me enviaban a la escuela y al catecismo; porque, hay que decirlo, fui educado bajo un sistema que juzgaba inconcebible la distinción entre las creencias religiosas y la vida en sociedad. Nací y crecí en una región a la que se le atribuía ser un bastión del catolicismo, quizá siga siendo así.

Los libros de texto gratuitos, aquellos que aún despiertan gran animadversión entre algunos sectores de la población (no sólo católicos, conste), nunca los consulté. Algunas veces nos eran dados para colocarlos sobre o dentro de nuestros mesa-bancos, con el propósito de simular ante el inspector de zona de la SEP que el colegio cumplía con la exigencia de emplear esos materiales en las clases; para después confinarlos nuevamente en el almacén de la escuela.

El colegio al que asistí no era el único en su tipo, pero sí el más radical. Durante algún tiempo creí que el nombre Insurgentes le había sido dado en honor a los héroes de la independencia. Después comprendí que ese nombre se refería a los niños, y solamente niños pues las niñas asistían a colegios exclusivos para ellas, que habrían de convertirse en los nuevos defensores de las «libertades» de la Iglesia católica. Puesto que el Insurgentes había sido fundado en la década de los años 50 del siglo XX, en el contexto del fin del modus vivendi entre la Iglesia y el Estado en México; un periodo en el que, en palabras del profesor Roberto Blancarte, la Iglesia superó la situación defensiva en la que se encontraba para erigirse, nuevamente, como una fuente autónoma de poder.

Fachada del Colegio Insurgentes, en la zona Centro de Lagos de Moreno; al día de hoy convertido en el Centro Cultural Manuel González Serrano.

Así, por más de 40 años, varias generaciones fueron educadas en su interior bajo los principios de una moral religiosa. ¿Cuántos de estos insurgentes, de esta u otras escuelas católicas en el país, atendieron el llamado del Frente Nacional por la Familia; en lo que consideran una «cruzada» por el matrimonio, los niños y la familia [sic]?

Como una paradoja, de esas que abundan en las cuestiones humanas, el Insurgentes ocupaba el edificio que alguna vez fue la Casa del Agrarista en mi pueblo, inaugurada por el presidente Lázaro Cárdenas, a quien la jerarquía católica señalaba como un enemigo de la Fe, por sostener la educación socialista y los artículos 3º, 5º, 24, 27 y 130 de la Constitución.

Otra paradoja estriba en el hecho de que la disputa entre la Iglesia católica y el Estado, por las reformas constitucionales que reconocen el legítimo derecho del matrimonio entre personas del mismo sexo, ocurre bajo la supuesta laicidad del espacio público y la evidente imbricación entre la sociedad mexicana y la práctica religiosa.

Dicha imbricación se articula a través del número de escuelas, asilos, orfanatos y todo tipo de organizaciones e instituciones, en las que aún pervive una visión integral e intransigente sobre los cambios de la vida en sociedad. Ciertamente no representan la totalidad de las corrientes que coexisten al interior de la Iglesia, pero sí lo son del discurso dominante representado por la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM).

Diálogo del Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, con la Conferencia del Episcopado Mexicano. Fuente: Secretaría de Gobernación, 12 de noviembre de 2014.

Legalmente, las reformas constitucionales que han dado lugar a la movilización de los sectores afines a la Iglesia, suceden en el marco legítimo y deseable de la relación entre el individuo y el Estado. Sin embargo, una perspectiva más útil para comprender la naturaleza del conflicto, es que en esa relación individuo-Estado debemos considerar la estructura de grupos y asociaciones que se sitúan en un lugar intermedio de esos extremos.

Es decir (y aquí nada tiene que ver el dogma), cualquiera que sea la capacidad del Frente Nacional por la Familia, en términos de movilización, se trata de un poder corporativo sustentado en el amplio y diverso número de organizaciones católicas presentes en la estructura social mexicana; de aquella que reivindica un sistema de valores emplazado por una visión intransigente sobre el orden de las cosas.

En este sentido, una hipótesis sugiere que la pretendida laicidad de la educación, y en general del espacio público, ha fracasado. O, por lo menos, las instituciones del Estado se encuentran fuertemente disminuidas; a tal grado que un poder corporativo, como el de la Iglesia católica, es capaz de desafiarlo puesto que, después de todo, ¿quién puede negar la existencia legal de esas organizaciones y su derecho a manifestarse? Además, ¿no han sido algunas de estas organizaciones un contrapeso a los excesos o a las ausencias del Estado de Derecho en nuestro país?

Nos encontramos ante una encrucijada. Ante una situación que recuerda un pasaje de El luto humano; en el que, en medio de la noche, aparece la fuerza de un río desbordado como metáfora de la vida, acaso de la historia; en donde, para poder sobrevivir, un cristero, un agrarista y un puñado de miserables, se ven entre sí como necesarios, como los únicos artífices de su propia redención, desprovistos del manto protector de la Iglesia y el Estado que uno y otro defendían.

Detalle de una «mica» para la boleta de calificaciones del Colegio Insurgentes. Fuente: Archivo de Raúl Valencia Ruiz.