Por: Mario Edgar López Ramírez

23 de marzo de 2025.-Todos los imperios tienen un tiempo de caída. Tal parece que los Estados Unidos de América han entrado a esa etapa, por más que parezca lo contrario. En términos generales las hegemonías pasan por tres fases de larga duración histórica: construcción, consolidación y declive.

En la etapa de construcción, un imperio formula sus motivos o leyendas que le dan las razones para justificar su pretensión de dominar a los demás; en su auge han llegado a tal consolidación que no es necesaria la demostración continua de la fuerza (poder duro) y se dedican a generar sentido (poder blando) que proyectan a todo su dominio bajo la idea de un proyecto civilizatorio o de mundo que se le ofrece a toda la periferia; finalmente los imperios caen al perder su capacidad de mantener dicho sentido y dan coletazos finales para tratar de evitar la caída.

En 1808 comenzó la leyenda fundadora del poder estadounidense, cuando el presidente Jefferson declara abiertamente su política de sustituir a España como la potencia colonial de América, sin permitir ninguna transferencia territorial a otras potencias europeas. Se establecía con ello la autodefinida superioridad de los Estados Unidos como adalid de un nuevo mundo, democrático y libertario, frente a la vieja Europa semimonárquica y conservadora.

Esta leyenda será reforzada de manera institucional por el presidente Monroe en 1823, cuando ante el congreso de su país, emite su famosa doctrina, según la cual el continente americano era una zona de dominio exclusivo estadounidense. La pinza del mito fundante se cierra en 1845 en que el periodista John L. O´Sullivan expresa que la expansión territorial hacia el resto de América es un proyecto divino, pues La Providencia ha destinado a los Estados Unidos para gobernar todo el orbe y darle progreso, se trataba, nada más ni nada menos, de un Manifest Destinity otorgado por la voluntad de Dios.

La narrativa imperialista estaba creada. Y es de destacar que había nacido cuando el territorio de los Estados Unidos aún estaba confinado al Este de Norteamérica (la conquista del Oeste concluiría hacia 1876) y en realidad era todavía un territorio muy pequeño frente a la imponente extensión territorial del resto de las Américas.

Pero la voluntad de poder podría más que las puras condiciones materiales de quienes serían los futuros dominados. El siglo XIX fue, pues, el siglo de la vitalidad expansionista de los Estados Unidos. Vendría la conquista brutal por los medios posibles: la compra de Alaska y Luisiana, la anexión de la Florida, Texas, California y Nevada; el protectorado en Cuba y en otras zonas del Caribe.

Simón Bolivar advertía lo que yacía oculto en el Destino Manifiesto y decía: “Los Estados Unidos se ven como predestinados por La Providencia a llenar el continente de miserias en nombre de la libertad”. Pero el propio Libertador suramericano tendería alianzas con sectores norteamericanos a fin de obtener apoyo para su lucha independentista, pues en el fondo coincidía con las proclamaciones de libertad humana, democracia y progreso económico.

Los Estados Unidos eran un atractor discursivo incluso para quienes entendían su verdadera voracidad. Bajo la narrativa de la libertad se estaba consolidando la segunda fase imperial.

No hay imperio que perdure si carece de sentido y sin sentido no es posible construir orden. La segunda fase, la de auge imperial, encuentra a los Estados Unidos como el triunfador de la Segunda Guerra Mundial y se constituye en la nueva súper potencia.

A los periodos en el que los imperios logran esta gran consolidación se le denominan “pax”, que es la tensa paz sostenida y ejercida por el proyecto mundial que ofrece el imperio. Tenemos, por ejemplo, la referencia de la larga pax del Imperio Romano.

El proyecto de sentido o pax Americana, estuvo basado en lo que Immanuel Wallerstein llama “el liberalismo internacional”, que fue empujado poco a poco, primero por el presidente Wilson al proponer la creación de la Sociedad de Naciones, al termino de la primera guerra mundial y que se convertiría en la actual Organización de Naciones Unidas (ONU) y sus distintos organismos temáticos, al finalizar la segunda gran guerra.

La idea era trasladar las dinámicas democráticas al ámbito global, algo completamente inédito en la historia de las relaciones internacionales. Pero el imperio se la jugaba porque esto mantenía el sentido y el orden: el progreso económico y la estabilidad global vendría si los países desarrollados aliados se mantenían en el marco de la democracia y los subdesarrollados seguían los pasos de la hegemonía capitalista estadounidense.

Era la llegada del poder blando, el poder de la promesa civilizatoria. El desarrollo promovido por los Estados Unidos tuvo un fuerte componente en la política pública del Estado Benefactor: educación pública, salud pública, vivienda pública, servicios públicos, desarrollo científico e innovación, donde el imperio prometía transferir tecnología y las mejores prácticas.

Su modelo desarrollista fue tan poderoso que incluso el bloque socialista lo adoptó como meta, intentando demostrar que una economía regulada, era mejor para ofrecer los beneficios públicos que el capitalismo liberal. Y los propios movimientos revolucionarios de corte socialista como Cuba, Guatemala, Nicaragua, El Salvador y otros en el Sur de América, adoptaron también como bandera propia extensiones del proyecto mundial norteamericano, en demanda de educación, salud, vivienda, etc. Autodenominándose movimientos de libertad: de liberación nacional.

El liberalismo internacional estadounidense, creó matices en el uso de la fuerza. Por ejemplo, en América Latina la política internacional del hegemón norteamericano, combinó sus intereses de explotación, represión y dominio con los de generación de sentido, así es posible hablar de una variedad de estrategias duras y blandas utilizadas por los Estados Unidos.

Según Jean-Baptiste Duroselle, existen cuatro formas básicas en que un imperio ejerce su dominio:

a) la persuasión

b) el regateo,

c) la amenaza,

d) el uso de la violencia

Las dos primeras corresponden a imperios en auge, que son capaces de disuadir más que de amenazar. En su momento de mayor poder, durante la primera parte de la guerra fría (1949-1976), los Estados Unidos utilizaron generalmente la persuasión y el regateo con su periferia americana. Estrategias como la diplomacia del dólar, la política del buen vecino, la alianza para el progreso, la asociación madura, la presencia discreta, no estuvieron exentas de represión y de crueldad; no obstante, incorporaban cierta visión incluyente y cierta derrama de recursos a los países latinoamericanos.

La tercera y la cuarta formas de dominio descritas por Duroselle manifiestan la llegada de un ciclo de recesión del poder imperial, que se traduce en políticas tales como la supresión de la ayuda, el aumento de los aranceles, diversas prohibiciones migratorias y cierres de fronteras. Es la etapa de declive de un imperio.

Con la caída del Muro de Berlin y la desaparición del bloque socialista el proyecto mundial basado en el liberalismo internacional se vino a pique. Ya no existía con quien competir en la carrera por las políticas públicas ofrecidas por el Estado Benefactor y una elite norteamericana encabezada por el presidente Reagan, en alianza con la primera ministra británica Margaret Thatcher, decidieron que el trinomio libertad-democracia-desarrollo ya no tenía lógica.

Determinaron la privatización de los bienes públicos, la globalización del comercio, la creación de circuitos productivos y empresariales monopólicos y el supuesto retorno de zonas libre comercio. Era el inicio del llamado neoliberalismo que ha concentrado monumentalmente la riqueza, generado una profunda desigualdad y empobrecido incluso a la población del imperio.

Pero en términos más profundos, el neoliberalismo acabó con el proyecto mundial de los Estados Unidos. El neoliberalismo fue un balazo en el pie, en treinta años destruyó el liberalismo internacional y ha dejado el imperio sin ningún sentido, sin ningún rumbo que ofrecerle a sus dominios planetarios. Ahora la democracia ya no cumple la promesa de progreso y desarrollo. Y es una de las razones de la crisis democrática que vemos en todo el mundo.

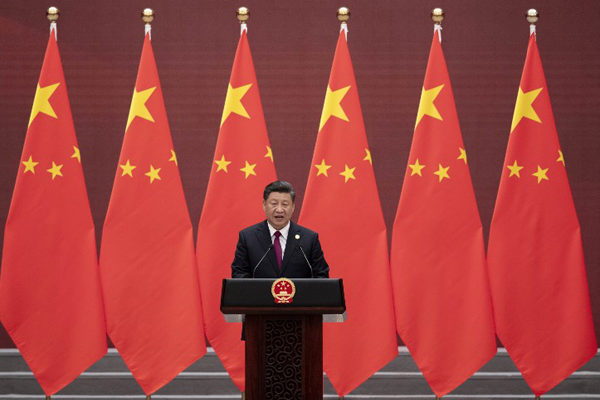

La globalización y el neoliberalismo han permitido la reconstitución de China, una nueva voluntad de poder que se disputa hoy por hoy la hegemonía mundial. China creció y crece bajo el cobijo de los circuitos productivos globales y ha forjado un nuevo tipo de capitalismo que tiene una característica básica: no necesita de la libertad humana ni de la democracia liberal para desarrollarse.

Es más, su eficiencia capitalista está centrada en el gobierno autoritario que hace mas rápida y eficaz su toma de decisiones tecnológicas, de infraestructura y financieras, sin consulta popular. Las empresas chinas son empresas de estado, sus empresarios son a la vez una especie de funcionarios estatales, que responden al proyecto nacionalista. La actividad empresarial es parte de una estrategia nacional. A lo que se añade que China es también una potencia militar con arsenal atómico.

La nueva burocracia de China esta formada por estos empresarios-burócratas; sus normas y programas no están dedicadas ni preocupadas por la libre empresa, ni por la opinión pública, la libertad de expresión, de asociación, de culto, de cátedra o los derechos civiles; no cargan con la preocupación del equilibrio de poderes entre el ejecutivo, el legislativo y el judicial; no se detiene por la consulta a los parlamentos, a los partidos políticos o a la sociedad civil; no poseen contrapesos públicos de transparencia o rendición de cuentas. Es decir, es un nuevo capitalismo triunfante que es imposible de replicar bajo los valores del liberalismo internacional. Y es así que el neoliberalismo se volvió contra el imperio y terminó por derrotar la producción de sentido, finalizando su etapa de auge.

Así, la llegada de Donald Trump recoge los restos de un imperio en periodo de caída. Por eso Donald Trump propone el regreso de la sociedad estadounidense hacia sí misma, con énfasis dar nuevos beneficios particularmente a comunidades de piel blanca que se han quedado sin “el sueño americano”, sueño que ya no da para incluir a más poblaciones migrantes a quienes trata como enemigos, en un racismo que aplauden sus votantes ya dispuestos a desmantelar los contrapesos democráticos, la pluralidad y la inclusión.

Por eso Trump desdeña y está sacando a los Estados Unidos del sistema de Naciones Unidas al que concibe como un lastre, cuando fue la punta de lanza del liberalismo internacional norteamericano. Lo mismo sucede con la OTAN, la gran alianza militar del Atlántico norte. Y acusa a sus antiguos aliados europeos y latinoamericanos de haberse aprovechado y de faltar al respeto al imperio. Su “Make America Grate Again” acepta entre líneas que la hegemonía estadounidense ya no es grande y que tiene que volver a serlo. El reforzamiento de los muros fronterizos que propone no es símbolo de dominio, sino de miedo, ya que un imperio en auge construye caminos, no muros para contraerse y protegerse.

Parece que Trump entiende que hay que pasar a un nuevo capitalismo autoritario para alcanzar a China. De ahí su crítica radical a la globalización, al libre mercado, al neoliberalismo. De ahí su nacionalismo, su renovada alianza con los multimillonarios y las empresas estadounidenses a los que quiere equiparar con los empresarios-burócratas chinos. A lo que se añade su expresión clara del fin del poder blando y lo descarnado del uso del poder duro que se manifiesta en los dos mecanismos de dominio señalados por Duroselle, los cuales aparecen en la fase última de los imperios: la amenaza y la violencia.

Este poder duro no es igual al que fue utilizado en la fase inicial de expansión, ya que no está mezclado con una promesa de progreso o proyecto de sentido para todo el orbe periférico que, de entrada, no tiene cabida porque el imperio decadente ya no quiere y no puede cargarlo. Cuando Trump se plantea anexar Groenlandia, absorber a Canadá, intervenir México, tomar el Canal de Panamá, realizar desarrollos en la Franja de Gaza, repartir Ucrania con Rusia y conquistar Marte; ya no le habla a nadie en el mundo, solamente a los retazos de lo que fue quizá, el imperio democrático más poderoso y extenso de toda la historia de la humanidad.